ご飯を炊いた後に、具材の後入れでたけのこご飯を作りたい方向けに『先に煮る!炊き込まない!たけのこご飯の作り方』を紹介します。

たけのこご飯の3~4人分の分量:お米3合と1~2人分の分量:お米2合や茶碗2杯分の1合のたけのこを混ぜて作る簡単な作り方になります

炊き込まない⇒たけのこご飯と具材:たけのこ分量の黄金比率は?

炊き込まない!具の後入れのたけのこご飯は、タケノコを先に煮るというステップで作ります

あと混ぜのたけのこご飯を作る時の「たけのこ」と「ご飯」の分量は「お米2合、たけのこ150g」、「お米3合、たけのこ250g」が基本です。1合お米を増やすごとに「たけのこ:100g」を多めに一緒に入れて炊き込むのが黄金比率です

たけのこご飯は3~4人分の分量のお米3合で作るのが、手作りで美味しい味だと言え、作りやすい分量はお米3合のたけのこご飯です

| たけのこご飯 | 米:4合 | 米:3合 | 米:2合 | 米:1合 |

| たけのこ | 350g | 250g | 150g | 100g |

| 目安の目分量 | 1本(中サイズ) | 1本(小サイズ) |

たけのこご飯:お米3合の味付けに合う具材:たけのこの量を早見表にしました

たけのこは大きさがバラバラであり、たけのこ1本、何グラムか。目分量でざっくり判断したい時がありますよね

たけのこは「小サイズ:可食部150g」ほどであり、中サイズ:可食部250gです。2合のご飯の分量で作るなら小サイズ、中サイズのたけのこならお米3合のたけのこご飯が作りやすい分量です

先に煮る!具の後入れ⇒たけのこご飯!3合・2合・1合とたっぷり4合の簡単レシピを紹介

先に具材のタケノコを煮て、ご飯に後入れする⇒たけのこご飯の混ぜご飯は、お米3合に対し『だし汁:200ml、薄口醤油:大さじ3、みりん:大さじ1+1/2、塩:小さじ1+1/2、』の割合で、具材のタケノコを汁気がなくなるまで煮ます

3合ほどたくたん作らず、茶わん2杯分(約1合分)など。少量の余ったご飯から作る時は、表の一番左:茶碗2杯分の分量で作るのがおすすめです

| 米 | 4号 (5~6人分) | 3合 (3~4人分) | 2合 (2~3人分) | 1合 (茶碗2杯分) |

| たけのこ | 350g | 250g | 150g | 100g |

| ★だし汁 (昆布カツオ) | 250ml | 200ml | 150ml | 100ml |

| ★薄口醤油 | 大さじ4 | 大さじ3 | 大さじ2 | 大さじ1 |

| ★みりん | 大さじ2 | 大さじ1+1/2 | 大さじ1 | 大さじ1/2 |

| ★砂糖 | 小さじ2 | 小さじ1+1/2 | 小さじ1 | 小さじ1/2 |

簡単にたけのこご飯を作る人気レシピの分量を上記の表に1合から2合、3合、4合でまとめました

たけのこご飯の味付けに使う醤油は「たまり醤油や濃口醤油より、薄口醤油」が、まろやかな味になります

【たけのこご飯の作り方】

【1】たけのこを茹でておく

※たけのこの水煮から作る事もできます!

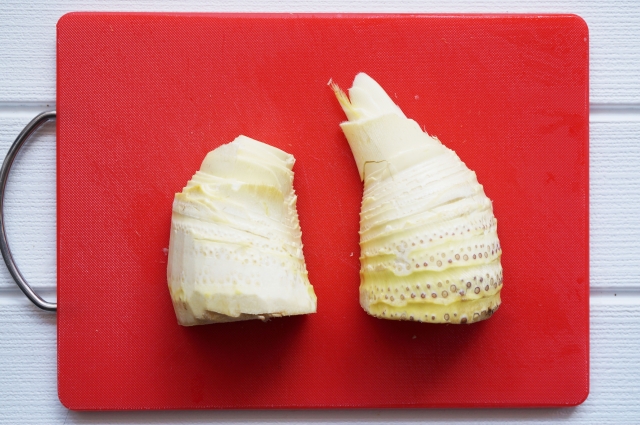

【2】たけのこを半分にきる

【3】穂先を切る

※穂先:通称⇒姫皮という部分は柔らかく、煮崩れしやすい為、切り落とします。たけのこご飯の具材に不向きです。姫皮は捨てずに、細かく刻むと味噌汁の具材に使えます!

【4】食べやすい大きさに切る

※鍋で先にタケノコを煮ますので、いつもより小さめにカットするのがおすすめです

【5】★の調味料とタケノコを先に煮る

【6】中火:煮だつまで

【7】弱火:約10分

【8】ボウルに入れご飯と混ぜる

上記の【1】~【8】の手順が、具の後入れ!先にタケノコを煮てから『たけのこご飯』を作る簡単なレシピです

タケノコを煮る目安は「弱火⇒汁気がなくなる頃」が丁度、完成する頃合いです

たけのこご飯(混ぜご飯)ができた「木の芽:山椒の新芽、若芽」をご飯によそった後にのせて食べましょう

木の芽がない時は『三つ葉』で代用します!

具沢山⇒たけのこご飯の混ぜご飯!人参+鶏肉・油揚げの黄金比の割合を紹介!

たけのこご飯の混ぜご飯の基本レシピをアレンジした具材を、もう1つ紹介します

具材の後入れタイプの『たけのこご飯は、人参、油揚げ、鶏肉(鶏ひき肉)』を先に、タケノコと似てから混ぜると、濃いめの味がぎゅっと引き締まり、めちゃめちゃ美味しいです!

ガッツリ大きめの鶏肉(特に、親鶏)で作ると、引き締まった肉で美味しいですが、始めて作る方は目で見て、火が通っているとわかりやすい『鶏ひき肉』がおすすめです

| 米 | 4号 (5~6人分) | 3合 (3~4人分) | 2合 (2~3人分) | 1合 (茶碗2杯分) |

| たけのこ | 350g | 250g | 150g | 100g |

| 人参 | 1本 | 3/4本 | 1/2本 | 1/4本 |

| 油揚げ | 2枚 | 1枚~1枚半 | 1枚 | 半分 |

| 鶏ひき肉 | 250g | 200g | 150g | 100g |

| ★だし汁 (昆布カツオ) | 250ml | 200ml | 150ml | 100ml |

| ★薄口醤油 | 大さじ4 | 大さじ3 | 大さじ2 | 大さじ1 |

| ★みりん | 大さじ2 | 大さじ1+1/2 | 大さじ1 | 大さじ1/2 |

| ★砂糖 | 小さじ2 | 小さじ1+1/2 | 小さじ1 | 小さじ1/2 |

作り方は全項の「たけのこご飯の作り方」の手順と同様⇒【5】の手順の箇所で、人参、油揚げ、鶏肉(鶏ひき肉)を筍と一緒に煮ます!

※油揚げは油抜きします

※人参は小さめにカット推奨です

かつお出汁がない!だしを手作りする人気レシピを紹介!

| だし汁 | 分量 |

| 水 | 1000cc |

| かつお節 (うす削り) | 10g |

| 昆布 | 10g |

だし汁は出汁パックで作るも良しですが、昔ながらの美味しいだし汁は「水1リットル、かつお節:10g、昆布:10g」で手作りする事ができます

※うす削りの鰹節なら短時間の煮込みで「だし汁」を作ることができます!かつお節のパッケージに「厚さ:0.2mm以下」の薄さのかつお節が、うす削りの鰹節です

| 昆布の種類 | だし汁の味 | 特徴 |

| 真昆布 | 上品な味 香り:強め | 高級な料亭で使われる定番 |

| 利尻昆布 | 癖のない味 旨味:強め | 料亭で使われる定番 |

| 羅臼昆布 | 上品な味 香り:磯の香り 旨味:強め | 特別な和食料理屋用 |

昆布の種類にこだわるなら「日高昆布」より「真昆布、利尻昆布、羅臼昆布」を使うのがおすすめです。日高昆布は肉厚です。だし汁よりも「佃煮」や「煮物」の具材として食べる方が向いています

【だし汁の作り方】

【1】鍋に昆布を入れ60分待つ

乾燥した昆布は、すぐに煮だてるだけでは「旨味」が出てきません。そのため、昆布は火にかける前に、1時間、水に浸ける⇒うま味たっぷりの水から作るのがテクニックの1つです

【2】昆布を弱火:10分煮る

【3】火を止める

【4】昆布を鍋から取り出す

上記の【1】から【4】までが昆布だしの取り方です。昆布からだしを取ることができたら、次は鰹節をこします

【5】かつお節を鍋に入れる

【6】中火:沸騰したら火を止める

【7】アクを取る

【8】弱火:3分

【9】かつおぶしをこす

【4】から【9】までが、かつおぶしのこし方になります

全部の工程【1】~【9】でだし汁が出来上がりです。だし汁を使う時は、粗熱が冷めたあとから使用:可です

余っただし汁は冷蔵庫で保管:2~3日以内が冷蔵保管の目安です

たけのこご飯が余った!炊飯器から移して保存!常温・冷蔵庫と冷凍保存の賞味期限は?

たけのこご飯を作りすぎてしまって、夕飯に余ってしまった時の保存方法はどうしたら良いか

炊飯器のままの保温は3時間が目安、5時間以上入れっぱなしはお米の水分が抜け固くなってしまします。また長時間:12時間以上、たけのこご飯を入れたままにして保管すると炊飯器の故障につながり、余ったたけのこご飯は炊飯器から移す必要:有です

たけのこご飯は常温と炊飯器の保温:3~5時間以内(桶、おひつ)、冷蔵庫:1~2日以内(ラップ+タッパー保管)、冷凍保存が2週間~1カ月が日持ちする目安です

| 保存方法 | 日持ち目安 | 備考 |

| 炊飯器 | 3~5時間以内 | 12時間以上は故障の原因 |

| 常温 | 3~5時間 | 桶、おひつ ラップ+涼しい場所 |

| 冷蔵庫 | 1~2日以内 (推奨:12時間以内) | お米がカチカチになる |

| 冷凍保存 | 2週間~1ヵ月 | 温かいままラップ ⇒長期保存:可 |

炊飯器に残った!たけのこご飯の保存方法と日持ち目安⇒手作りのたけのこご飯の賞味期限と消費期限切れをまとめた表になります

炊飯器の取扱説明書に「炊き込みご飯は冷蔵庫へ移す」とよく書いてありますが

そのまま、たけのこご飯を冷蔵庫に入れると、お米のβ化⇒3~5時間で水分が抜けてカチカチになって食べれません

たけのこご飯をラップしてタッパーに入れ2重にして冷蔵庫の保管で1~2日程度はもつといっても、せっかくのたけのこご飯が硬くなって食べられなくなるので、推奨は12時間ほどです

余ったたけのこご飯の長期保存は冷凍保存⇒お米が温かいままラップをして、よく空気を抜く⇒ジップロック袋で2重に包んで冷凍保存が一番長持ちして、温めなおしで美味しく食べる事ができます

たけのこご飯以外⇒炊き込みご飯の他の人気レシピや献立・付け合わせのおすすめは?

たけのこご飯の美味しい作り方として、誰でも簡単!調味料と混ぜて、炊飯器で炊くだけの失敗しない黄金比率の割合と、人気の白だし⇒たけのこご飯のレシピを紹介しました

たけのこご飯の素を使わず、手作りでホクホク美味しい和食のご飯は、実は簡単にできます!というお得な情報がお届けできたと思います

さて、今回は、ご飯を炊いた後からデキる簡単なたけのこご飯!人気のあと混ぜレシピと、作り方を紹介しました

混ぜご飯タイプのたけのこご飯は、具材は後入れ⇒タケノコを先に煮る、その後に、温かいご飯と混ぜて作ることができます。タケノコを先に煮る!後入れのたけのこご飯は、鶏ひき肉:有が濃いめの味になり、おすすめです

たけのこご飯以外!具材をアレンジしたり、変わった食材で美味しい炊き込みご飯のおすすめを上記でもっと紹介中です

たけのこご飯の日の献立のメインや和食のおかず、しっくり統一感がある汁物や副菜など!たけのこご飯に合う付け合わせメニューがたっぷりあるので、よかったら参考にしてくださいね