地震、津波、火山爆発など!災害に備えて備蓄や防災グッツを備えておくのは大切ですよね。現代ではコロナ禍の時にもあった買占めなど、場合によっては食糧危機に陥る事も考えられます

特に日本は食糧自給率が低く、外国で大きな事件が起き貿易が停滞してしまうと物価が上がったり、国内の生産→物流が止まってしまうと大パニックになるリスクを抱えた国です。ある程度の、非常食・保存食が本来ならあった方が良い環境です

今回は予期せぬ災害や食糧危機対策として家庭で出来る備蓄のやり方を詳しく説明しますね

備蓄の方法は、以前は、防災グッツや長持ちする缶詰、カップラーメンを家に常備しておく。こんな考え方が主流であったかと思います。保存食や非常食の課題は、いざ必要な時に、長く放置して賞味期限が切れてしまっていた。そんな心配がつきものです

年々、防災用の保存食や非常食は「美味しいモノもいっぱいある」と言われますが、実際、災害に合うと「いつもと違ったご飯=ストレスになる」というのが本音の話かと思います。確かに缶詰のパンが焼きたてみたいなモノもありますが、やっぱり、パンはいつも食べているパンがいい。そう思ってしまうのが人間です

ローリングストック法とは、備える→食べる→補充するサイクル

非常食・保存食を普段から「備える→食べる→補充する」というサイクルで生活をして「いつも新しい備蓄がある環境」を作ることをローリングストック法と言います。

簡単に言うと、ローリングストックとは「古いモノから食べて、新しく補充する=一定の量と品質が保たれた食料がある」というサイクルを生活の中で作り出すことです

災害備蓄は食糧は何日分?水は何リットルが目安?

ローリングストック法では災害時に「最低3日分の食糧、7日以上分あると良い」と推奨されています

なぜ、7日分が必要であるのか。理由は、大きな災害時は国・地方自治体からの支援物資が到達するのが、おおよそ3日が目安であり、電気・ガス・水道の復旧に7日以上の時間がかかるのが一般的だからです

食料は最低3日分が必要ですが、水はどのくらいいるのでしょうか。水はトイレ、お風呂に貯めるのがベターな方法ですが、人間が生活するのに必要な水は『1日3リットル×人数分』が1つの目安です

- 東日本大震災の時は?

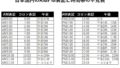

- 本州→東京:荷物の到着は3日後

国・自治体からの物資支援は早くて3日。では、自分で親族や実家を頼って、郵便局・ヤマト、佐川急便を使って災害地へ食料を送ってもらうとどうでしょうか

私的な経験になりますが、東日本大震災時は『震災当日の17:00までに食料を発送→3日後に到着』、第二便を翌日に送ってもらった食料は『震災翌日の発送→7日後』の到着でした。通常、本州→本州の荷物は翌日に到着しますが、大きな災害時は災害発生の当日を逃すと、7日ほど食料の到達に時間がかかると思ってよいかと思います

ローリングストック法と備蓄におすすめの食品・缶詰の種類は?

【1】普段、食べなれているモノを備蓄する

備蓄するときに最重要項目の1つが「普段食べなれている食品」を備蓄する事です。確かに、美味しい非常食が増えましたが、結局、食べなれていない味は災害時はイライラする原因になります。それならば、非常食・備蓄は『一度、購入して食べて味を確かめる』+『普段から食べているレトルト、缶詰、食品』を選ぶことが大事ですよね

非常食・備蓄といっても、昔と違い日持ちする食品、料理の素を選ぶのが◎。できるだけ、常温で長く保管が可能な食品を選ぶのがポイントです

【2】缶詰は種類を用意するのが◎

缶詰は、種類を複数選ぶのがポイントです。災害が実際に発生すると支給される物資・食料は『カップラーメン』や『おにぎり』といった炭水化物が中心です。缶詰でたんぱく質を補うなら『魚=サバ、イワシ』や『肉』、ビタミン不足の解消に「フルーツ缶」があると良いです

ツナ缶は油があり、穴をあけて最悪、停電時のランプにも使えます

さて、ここまでにローリングストック法と災害時の食料備蓄について説明しました。主に食料・食べ物のお話ですが、コロナ禍を経験して日用品もあった方がいいよね!と思っている方、多いと思います。コロナ以降の災害マニュアルに「日用品:マスク、トイレットペーパー」も追加されていますので、実際、この2つも常備・予備が多めにあって良いのかもしれませんね