ひな祭りとは一体、何をする日なのか。子供向けの簡単な説明なら紙芝居や絵本で、ひな祭りとは雛人形を飾り、雛あられや菱餅を食べ、女の子の幸せを願う日だと教えるのが良いがされます

しかし、ひな祭りの歴史的な経緯や元ネタとなる話は、怖い話や怖すぎる由来が多く、縁起や厄除けを気にする人にとっては、ひな祭りにやってはいけないこと、してはいけない噂や言い伝えが気になると思います

今回は編集部内で各種ある!ひな祭りの日の本当の意味を調べ上げ、徹底考察しました

子供の頃やよくわからない事が多いと『ひな祭りの言い伝えやダメと言われることをすると呪い、縁起が悪くなるのでは?』と心配になりがちです

逆に、ひな祭りの怖い由来の原因や元となるストーリーがわかると『罰則がある訳じゃないなら、何が問題なの?怖いって感情が変だと思うけど?』と特に気にしないようになります

※注意点※

特定の地域のひな祭りの風習や宗教観を否定、または、推奨する内容ではないです。なるほど、こんな考え方があるのかっと思っていただければと思います

| ひな祭りの由来 | 詳細 |

| 【1】怖い由来 | 三つ子の死 |

| 【2】本当の意味 | 身代わり |

| 【3】雛人形が怖い | 人形の髪が伸びる |

| 【4】ひな祭りの歌の歌詞 | 白い顔と結核 |

| 【5】食べてはいけないもの | 母子草 |

ひな祭りとは桃の節句であり、女の子の健やかな成長と幸せを願う日なのに、ざっくり怖い由来の一覧を見ただけで、恐ろしく思えてきます

まずは、ひな祭りのひな祭りの本当の意味と怖い由来、関連する事柄を一覧でリストにまとめました

特に、『三つ子の死』と『身代わり』って何?誰が何の為に身代わりになるの?と生贄っぽい儀式に思え、ひな祭りの本当の意味とは何なのか。ひな祭りのどこがお祝いなのか、さっぱり意味が分からなくなりますよね

では、次に一覧でリストアップした『ひな祭りの怖い由来』と『ひな祭りにやってはいけないこと』、『その他の特殊ルール:例外的に条件を満たすとダメになること』を紹介しながら、なぜ、怖い話が雛祭りに存在するのか

逆に、縁起が悪い事をやるとどうなるのか、罰則はあるの?など!事細かい説明と編集部の見解を発表いたします

歴史的な時代背景と現在のひな祭りを比較したら内容によっては怖くないのでは?と自分の中で判断基準になると思います。良い悪いをなるべく、公平に両方の情報を提示しますので、何かのお役にしていただければと思います

【1】怖い話!ひな祭りの由来とは?三つ子の死と流し雛!人形流しを解説!

ひな祭りの怖い話とは、3月3日に三つ子の赤ちゃんを厄払いのために、水葬を行った日が由来にも関わらず、私たちは娘のお祝いの日だと思い込み、本当の意味を知らずに、満面の笑みでニコニコしていることになります

ひな祭りは、おめでたい日ではなく、子供の健康と幸せを願う日というのが本当の意味です。しかし、おめでたいから祝うのは間違った解釈と表現になります

子供のお祝いをすることは間違いではないですが『子供の健康と幸せを願うこと』がお祝いであり、過去にあった悲しい話を教訓とすることが正しいことだといえます

逆に、バカ騒ぎをしたり、お酒を飲みすぎて、羽目を外す行為が、ひな祭りにやってはいけないことになります

| 【誤】 | おめでたい日 |

| 【正】 | 3月3日はお葬式が由来 |

そんな厳しいこと言わないでもよくない?と思いがちですが、3人の赤ちゃんが生後3日内で亡くなり、厄払いをしたのが事の始まりだよ!ということを知ると『お葬式の日をおめでたい日だ!』というのは、おかしなことだと理解ができるかと思います

ひな祭りの起源は、健康に過ごせるように願って、お雛様を川に流す風習が由来になります

通称、流し雛や人形流しと言われ、平安時代(794年~1185年)に描かれた源氏物語の作中に、船に乗せてお祓いをしたものを海に流すシーンがあり、今から1000年以上も前から原型となる行事が日本にあったとされます

川下で人形が寂しそうにあったのを目撃したら、何かめちゃめちゃ怖い気がしますよね。誰が何の為に、人形を川に流したのか。もしかして、ずっと昔から人形が川に埋もれてあったのか。想像すると怖さが倍増します

川に人形を流す歴史的な起源は、古代中国の時代、3月3日に行っていた儀式が関連しているのは間違いない情報になります

中国では3月の上巳(3月3日)に、川辺で罪と穢れを雛型に託して流すのが昔からの風習にあり、日本へも同様の儀式が平安時代に伝わったとされます

| 時代 | 名称 | ひな祭りにしていたこと |

| 古代中国 | 上巳の節句 | 3月3日に川辺で災厄をはらう |

| 漢 | なし | 3月3日に水葬を行った |

ひな祭りの正確な起源は不明と、未だ、正しい事は解明されていませんが、古代中国(紀元前1600~221年)の時代に、すでに、ひな祭りの原型である上巳の節句が存在しており、漢の時代には3月3日に三つ子の赤ちゃんの水葬を行った記録があります

古代中国の漢の時代(紀元前206年~220年)、徐肇という人の家庭に三つ子の赤ちゃんが誕生しますが、その3人の女の子は3月の初めに生まれ、3日以内に全員が死ぬという悲しい結末になります

漢の時代の葬式は儒教の思想に基づいた土葬が一般的にもかかわらず、なぜか、三つ子の赤子の亡骸を川に流すという水葬が行われている点に、よく考えると怖さや不可思議な行動だと感じます

| 【1】 | 3月初めに3つ子が生まれる |

| 【2】 | 3日内に3女が亡くなる |

| 【3】 | 村人は『怪しく不思議な事』と思う |

| 【4】 | 亡骸を酒で清め川に流した |

なぜ、水葬だれたのか理由は起源譚である『続斉諧記』に記載はなく『平原の徐肇(人の名前)、三月を以て初めて三女を生む。三日して倶に亡くなるに至る。一村以て怪と為し、乃ち相い与に酒を携えて東流の水辺に至り、洗滌して災を去る』とあるのみです。

しかし、状況を想像すると『三つ子という稀有な子宝に恵まれたが、奇妙なことが起こった』となれば、何か恐ろしい災厄が村に起きるのでは?と考えるのが自然です。村人たちが通常の土葬では、厄払いができないと考え、特別な葬式をする必要があると思ったのでしょう

| 上巳の節句 | 徹底解説! |

| 巳とは何? | 蛇(ヘビ) |

| 蛇の意味は? | 脱皮して生まれ変わる |

| 三つ子の厄払い | 生まれ変わりを願った |

そのため、酒で清め、亡骸にお祓いをして水葬した可能性:大と考えられます

しかし、次に疑問に思うことは、なぜ、水葬がお清めになるのかという点ですよね

儒教の考えなら死後の魂を焼き払うとされる火葬がNGであり、時代によっては火葬が禁止、普通の儒教なら土葬が良いとされていました。水葬とは、ある意味、特殊な儀式であり、蛇が関係しています

古代中国と日本の歴史上に出てくる大蛇(竜も同じく)とは、水害と意味することが多く、水と蛇は関連性が高い事柄になります

歴史を紐解きして、拡大解釈をすると、蛇とは水関連の神様ととらえることすらできます

私たちは、蛇が脱皮をすることを成長、大きくなったと考えるのが普通ですよね?しかし、当時は『蛇の脱皮は生まれ変わり』という考え方であり、脱皮した蛇と脱皮前の蛇は別の生き物の扱いになります

簡潔に言うと『亡くなった三つ子の魂が、蛇のように生まれ変わりができること』を願って厄払いの意味を込めたお葬式の日が、ひな祭りの日の正体になります

【2】ひな祭りの本当の意味とは?ひな祭りは身代わりの儀式!

ひな祭りといえば、娘の健康と幸せを願う日であることに間違いはありません。しかし、本当のひな祭りの意味は、人形を身代わりとして、災厄や呪いを川に流すことになります

ひな祭りの怖い由来である『三つ子の赤ちゃんの厄払いと葬式』の内容が、現代のひな祭りの雛人形が代わりの役割をしていると考えると、わかりやすいかと思います

ひな祭りだけに限定した話ではなくいですが、日本の人形は、昔から厄払いが目的で各種、風習に使われてきた歴史があります

現代の私達からすると、ひな祭りの雛人形は飾るモノですが、昔の風習では女性が子供を出産する時に、枕元に人形を置き、死産にならないように人形を身代わりに見立てる事をしていました

| 時代 | 死産の確率 |

| 現代 | 0.02% |

| 江戸時代 | 10~15% |

現代と違い医療の発達していない時代の出産は、母子共に命の危険があり、出産時に亡くなってしまう事が多く、江戸時代の日本で10~15%だったとされます

死産の理由を科学で説明できない時代では、出産時や妊婦さんが、枕元に人形を置くことで無事に出産ができる、つまりは、人形に悪い災厄や呪いの身代わりになってもらう風習が近い事例になります。

【3】ひな祭りの雛人形が怖い!日本人形の髪の毛が伸びる理由とは?

ひな祭りの雛人形の見た目が怖いと感じる子供が増えています。現代の子供が普段見かける人形やぬいぐるみはどれも可愛い見た目をしており、白い顔やキリっとした人形の目を怖く思ってしまうとの事です

時代の流れで雛人形を怖いと思う子供が増えてしまうのは、残念な事ですが、大人でも人形と言えば、お菊人形や日本人形の髪の毛が伸びると怖い噂を聞いたことがあるかと思います

現状、人形の髪が伸びる怖い話は、解明されていません。よく言われる理由の1つは『本物の人間の髪の毛は、切っても数ミリなら伸びる』ことがありますが、噂で聞くほどの長さに伸びませんよね

| 雛人形が怖い | |

| 髪の毛(見えてる髪) | 15cm |

| 髪の毛(埋め込みの髪) | 25cm程 |

人形の髪が伸びる噂の根拠が、まだ、正式に解明されていないのが、ちょっと怖いと思ってしまう内容です

しかし、一般論で言われる人形の髪が伸びる理由とは、私たちに見えている髪の部分が15cmなら、25cm以上の髪が埋め込みされた作り方をしています

つまり、人形の髪を止めている部分が古くなったり、緩くなると自然と髪が重さで垂れて長く、伸びたように見えるといった現象が起きます

簡潔に言うと、人形の髪は最初から、25cm近くあるよ!人形が古くなったら、髪の毛が伸びて見えるのは、別におかしな話ではないと言えます

また、逆に言うと、人形の髪の毛をゆっくり強く引っ張ったら、普通に伸びる作りをしているという事になります。編集部では試してませんが、引っ張ったら中に隠れている髪の部分が出てきて伸びたように見えると思われます

いたずらや都市伝説を意図的に作ろうと思ったら、やれる内容ではないかというのが結論になります

【4】ひな祭りの歌の歌詞が怖い!作詞家の姉と結核の関連性!

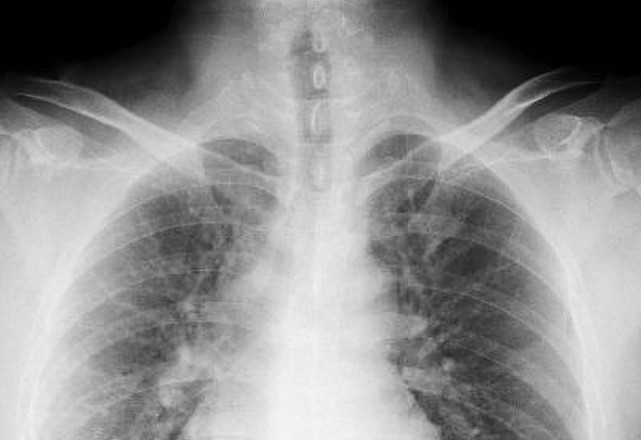

ひな祭りの怖い話に、ひな祭りの歌の歌詞が怖いと説明があります。各種ネット類をお調べしますと、ひな祭りの歌の作詞家サトウハチローさんの姉が、結核で亡くなっており、結核にかかってレントゲンを撮ると肺の炎症が白く映ります

婚約が決まっていた姉を結核で亡くした事と、結核の症状を、ひな祭りの歌の歌詞と結び付けて考えると怖いという噂がネット上に多々あります

| ひな祭りの歌詞が怖い | 解説 |

| 作曲家の姉 | 結核で亡くなっている |

| 元ネタ | 関連性に根拠不十分 |

しかし、上記の話は『ひな祭りのお祝いの日』にわざわざ、意味深な事を込めて作詞作曲をする理由がなく、編集部は、作者以外の誰か、一般人が怖がらせようとして広めた都市伝説的な噂、もしくは、結核になると肺が白く写るらしいよ?という話と関連付けられて伝わったと結論付けています

| 西暦 | 歴史的な事柄 |

| 1895年 | レントゲンの発見 |

| 1909年 | サトウハチロー氏の誕生 |

| 1921年頃 | 日本:レントゲンの普及が始まる |

| 備考 | サトウハチロー氏の姉が亡くなる |

根拠となる理由は、上記になります。サトウハチロー氏の姉が亡くなった時期は不明ですが、レントゲンとは、1895年に世界で初めて開発され、日本に導入されたのが、1909年になります

本格的に、病院に導入が始まった時期は1921年以降とされ、サトウハチローさん(1903年生まれ)の姉が亡くなった時代と逆算すると、時期が合わないですよね

そもそも、結核によって肺の炎症が白く撮影される事を知っていた一般人がどのくらい日本に存在したのか疑問な内容になります

つまり結論を言うと、後付けでもっと後の時代に、誰かが言い出した根拠のない噂であり、呪いや怖い意味が込められた歌ではないと言えます

【5】ひな祭りに食べてはいけないもの!縁起が悪い食べ物と言えば?

ひな祭りの日に縁起が悪い食べ物やお菓子が存在するのか。ひな祭りに食べてはいけないものとされるのは、母子草を使った草餅になります

ひな祭りのルーツである中国では、ひな祭りのお菓子と言えば、草餅が主流でした。しかし、日本に伝わった時代は、草餅の材料に、母子草(ゴギョウ)を使っており、縁起が悪く、草餅が雛祭りに普及しなかったという歴史があります

理由は、母子草という名前が母と子を連想し、お餅にする時に、母子草を潰す為だとされます

母子草とは、道端に普通に生えている小さな黄色い花が咲く草、ゴギョウという名の植物です。春の七草の1つと異名がありますが、混ぜてお餅にする時に『母と子を潰す様子を示唆する』とされ、親子をダメにしてまうのではないか。母と子を潰したら、縁起が悪いとされました

| ひな祭りにやってはいけないこと | 解説 |

| 母子草(ゴギョウ)を潰す | 母と子を潰すを示唆 |

| 元ネタ | 言葉の語呂合わせ |

現在では、草餅と言えば、母子草ではなく『よもぎ』を材料にする事が多いです。よもぎには、母、子を連想する語呂合わせがなく、縁起が悪いとはされません。

簡単に言うと、ひな祭りのお菓子に『よもぎ餅』は食べてもいいけど、母子草(ゴギョウ)を混ぜて餅にするのがNGな行動とされます

| ひな祭りの色 | 表す物 | 意味 |

| 桃色(紅) | 桃の花 | 長寿、魔除け |

| 白色(白) | 雪 | 子孫繁栄、純白 |

| 緑色(緑) | 草 | 新しい生命 |

そして、時代が流れ、ひな祭りのお菓子や和菓子は、縁起が良いものを食べるようになりました。非常にわかりやすい、縁起が良い色合いの菱餅や雛あられが好んで食べられるようになります

代表例の菱餅の形は、下から緑の草である新しい生命、次に草の上にある白が雪を表し、最後にピンク色に咲く桃の花を意味している順番になっています。如何に、昔の日本人が縁起やゲン担ぎを気にしていたのか、はっきりと明確にわかる作り方になっています

なるほど!ひな祭りの食べ物は、桃色、緑色、白色の縁起が良いカラーのお菓子や料理が多い事に納得する内容ですよね

【縁起がいい食べ物】ひな祭りの食べ物と言えば?

ひな祭りの食べ物に、母と子供が餅をつくく事が良くないとされ、母子草を材料とする草餅が縁起が悪く、ひな祭りカラーの入った菱餅や雛あられが良いと説明しました

おいおい!それは、お菓子や和菓子の話じゃないか!縁起悪いことが怖い私が困っているのは夕飯のひな祭りご飯の話なのだよ!と言いたくなりますよね

ご安心くださいませ。ひな祭りと言えばの食べ物と、晩御飯の献立、副菜、汁物をたっぷり用意しました

| 縁起がいい食べ物 | 特設ページ |

| ちらし寿司 | ちらし寿司の具ランキング |

| ひな祭りの食べ物 | ひな祭りの食べ物ランキング |

私は怖い事や縁起が悪い事が嫌いなのだよ!普通に、縁起のいい食べ物を教えて欲しい方は、縁起が良いとされる色合いの『ちらし寿司』なら『ちらし寿司の具ランキング』、ひな祭りの夕飯が決まらない方は『ひな祭りの食べ物ランキング』を参考に、メインとサイドメニューを選んでいただければ安心して、ひな祭りの日を迎えられます!

さて、今回は、ひな祭りにやってはいけないこと、ひな祭りに食べてはいけないもの、知りたくなかった怖いひな祭り由来の話を紹介しました

科学や歴史的な情報をもとにしていますが、解釈は様々です。しかし、大方、考えると怖くなる内容や歴史の元ネタからすると、今と昔の違いがあるのだな!と納得できる内容だと言えます。

ひな祭りの日に、何かのお困りの時や飲み会の話の小ネタに使ってくださいね