お取り寄せした海鮮のイクラやホタテ、スーパーで買った刺身の海老やイカ、タコが余ったら、冷蔵庫に保管するべきか。お刺身を冷凍して大丈夫なのか

今回は魚以外!海鮮具材のお刺身が夕飯に残った時の冷凍保存の仕方と日持ち期間の目安を徹底解説します

まずは、買って来たスーパーの刺身やお取り寄せのお刺身の賞味期限と消費期限から説明します

| 刺身の種類 | 常温保管 | 冷蔵保管 |

| 海老 | 当日中 (3~5時間) | 2日以内 |

| イカ・タコ | 当日中 (3~5時間) | 2日以内 |

| ホタテ | 当日中 (3~5時間) | 2日以内 |

| イクラ(生) | 当日中 (3~5時間) | 2日以内 |

| 赤身 | 当日中 (3~5時間) | 1~3日以内 |

| 白身魚 | 当日中 (3~5時間) | 1~2日以内 |

| 青魚 | 当日中 (3~5時間) | 当日中 |

※イクラは生でなく、醤油漬けなら冷蔵3~4日です

上記が、魚と観戦具材のお刺身の保存方法と日持ち期間を比較した一覧表になります

魚のお刺身類は青魚より、白身魚。白身魚のより赤身のマグロやサーモンの方が表面を油が守り、若干ですが消費期限が長めです

しかし、海鮮具材のイカやタコ、海老のお刺身をスーパーで買ってきたら、冷蔵庫保管で2日以内が日持ち目安です。

常温では5時間以内が傷まない時間の目安です。買ってきたら、まずは、すぐに冷蔵庫に保管しましょう

では、次に、各個別の種類ごとに刺身の保存の仕方を具体的に見てみましょう

海鮮具材や貝類のお刺身は冷凍できる?スーパーで買った刺身の冷凍保存を紹介!

スーパーで買った海鮮具材の刺身は、海老やイカ、タコが1週間の冷凍保存ができます。

海老やイカ、タコの刺身の冷凍保存は、水分をよくふき取り1週間が日持ちする冷凍保存の期間になります

ただし、貝類のつぶ貝やホッキ貝の冷凍保存は『貝の刺身のコリコリ感が失われやすい』です。貝類は常温で傷みやすいという事もあり、購入後は当日になるべく食べきりましょう

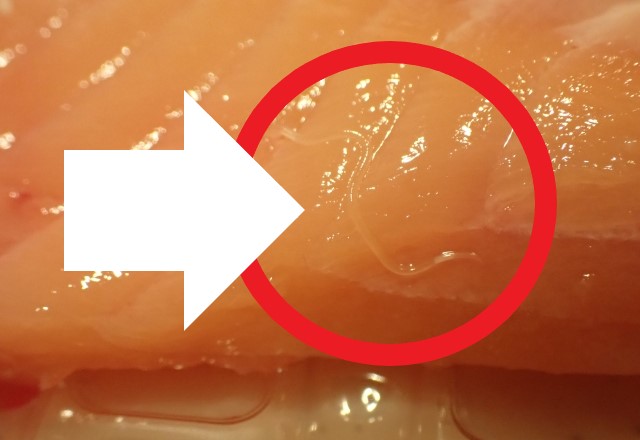

また、生のイクラは冷凍すると、かなり高い確率で『冷凍焼け』を起こします。イクラの冷凍保存はまずい為、あまりおすすめができません。お取り寄せの冷凍イクラは、業者専用の冷凍技術があるから、おいしく解凍ができると考えましょう

| 刺身の種類 | 冷凍保存 | 備考 |

| 海老 | 1週間 | – |

| イカ | 1週間 | – |

| タコ | 1週間 | – |

| イクラ | 1週間 (不向き) | 冷凍焼けが多発! |

| 貝類 | 1週間 | コリコリ感がなくなる |

本来、刺身の冷凍は柵ごとやまるごと1匹の冷凍が正しく、包丁を入れていない状態の方が雑菌が入らず、空気に触れる面積が少ないです

しかし、切った刺身を冷凍しないで!と言われても、タコやイカの刺身が余ってしまったら、なんとか冷凍をしたいですよね

冷凍したい方は、下記の方法で冷凍をしましょう

【タコ・イカ・帆立の刺身の冷凍保存の方法】

【1】キッチンペーパー:水分、ドリップを拭き取る

【2】新しいキッチンペーパーで包む

【3】お刺身を1枚ずつラップ包みする

【4】密封容器に入れる

【5】冷凍保存する

上記の【1】~【5】が海鮮の刺身⇒イカやタコの刺身の冷凍保存の方法になります

同じ方法で甘エビといった殻付きの海老の刺身を冷凍保存ができますが、最初から冷凍の甘エビをお取り寄せした方は『再冷凍は不向き』です

海鮮具材や貝類の刺身の解凍方法は?スーパーで買った刺身を冷凍!解凍後の食べ方は?

スーパーで買った海老やイカ、タコの刺身なら1週間の冷凍保存ができます。冷凍後の解凍方法は、ゆっくり時間をかけて冷蔵庫で5~6時間で自然解凍させましょう

買って来たエビやイカの刺身は、一度、流通する前に冷凍されています。買った刺身を冷凍すると『再冷凍』と同じことになり、解凍後は生の刺身より加熱した料理の方が美味しく食べる事ができます

| 刺身の種類 | 解凍方法 | 備考 |

| 海老 | 冷蔵庫:6時間 | 解凍後は加熱料理が正解! |

| イカ | 冷蔵庫:6時間 | 解凍後は加熱料理が正解! |

| タコ | 冷蔵庫:6時間 | 解凍後は加熱料理が正解! |

| 貝類 | 冷蔵庫:6時間 | 解凍後は加熱料理が正解! |

海老やイカ、タコ、ホタテや貝類の刺身は、冷凍保存ができますが、解凍後は刺身として食べるのはおすすめできません。

冷凍したお刺身は生臭くなることがあり『刺身ではなく、加熱して食べる料理』が正解です。

海老やイカの刺身を冷凍した後は、刺身として食べれないじゃないか。だったら、冷凍する意味がないと思いますよね

たとえば、海老・イカ・タコ、貝類のお刺身なら冷凍保存は茹でてからシーフードミックスにして保存して後に加熱料理に使うのが正解です

シーフードミックスにして冷凍したらアヒージョの具材にするのがおすすめですが、たくさんの量にならない時があります。少ない量のシーフードミックは『お好み焼き』がおすすめのです

『たこ焼きの具』にも実は余った刺身のイカや海老はピッタリの食材です。量がどうしても少ない時に、お好み焼きやたこ焼きは『ちくわ』でかさましができます^^

お好み焼きやたこ焼きに『ちくわ』を入れるのは大阪人の勇敢なる知恵です!一度、やってみると癖になる食感です

ここまでに海老やイカ、タコの刺身の冷凍保存の仕方と冷凍できる日持ち期間、解凍後の食べ方を紹介しました

刺身を冷凍すると、解凍後に刺身として食べられない!不向きな食べ方だと知ると、それなら冷蔵庫で保管するよ!という気分になりますよね

次は、お刺身を冷凍せずに、冷蔵庫の保管を説明します。日持ち期間や次の日、翌日にどんな料理やメニューが合うのか。余った時の刺身のアイデアと知恵袋をたっぷり紹介します!

海老やイカ、タコ!ホタテの刺身の冷蔵庫保管の日持ちは?

海老やイカ、タコ、ホタテの刺身が余ったら、冷蔵庫に保管すると何日くらい日持ちするのか。お刺身の冷蔵庫保管は2日以内が目安です

| 刺身の種類 | 冷蔵保存 |

| 海老 | 2日以内 |

| イカ | 2日以内 |

| タコ | 2日以内 |

| ホタテ | 2日以内 |

| 貝類 | 2日以内 |

生の刺身はスーパーで購入時に消費期限の記載があります。消費期限の明記があるお刺身は期限内に冷蔵庫で保管して食べましょう

魚屋さんや市場で買ったときは、消費期限がわからず、いつまで海老やイカ、タコが食べられるか。分からない時は上記が目安です

海老やイカ、タコ!ホタテの刺身の冷蔵保管の方法は?

海鮮の海老やイカ、タコ、ホタテの刺身はキッチンペーパーで水分とドリップをよくふき取り、新しいキッチンペーパーとラップで包んで冷蔵庫に保管ができます

【海老やイカ、タコの刺身の冷蔵保管】

【1】キッチンペーパー:水分、ドリップを拭き取る

【2】新しいキッチンペーパーで包む

【3】お刺身を1枚ずつラップ包みする

【4】密封容器に入れる

上記の【1】から【4】が、海老やイカ、タコ、ホタテの刺身の冷蔵保管の仕方になります

冷蔵保管の注意は、野菜室の温度は4~8度です。冷蔵庫は2~5度くらいの温度の為、より低温の冷蔵庫の場所で保管しましょう

冷蔵庫でパックのまま保管すると、ドリップと水分が多発します。次の日や翌日に食べれなくなる事がる為、密封容器に移しましょう

しかし、スーパーで買ってきたエビやイカ、ホタテを当日中に食べず、冷蔵庫で保管すると、それでもドリップを完全に防ぐことができません

食べても美味しくない!という方は、次のように冷蔵庫で保管するのがおすすめです

| 醤油漬け | 冷蔵2日以内 |

| ★醤油 | 刺身が浸る程度 |

| ★ニンニク | 適量 |

ホタテなら刺身をそのまま冷蔵庫で保管するより、ニンニクと醤油で漬けて保管した方が安心です

参考までに。イクラの醤油漬けは開封後、冷蔵庫で3~4日以内が目安です。イクラの醤油漬けを応用して一時的な冷蔵保管なら、ワサビ醤油漬けがおすすめです

ホタテの醤油漬けはアルコール除菌をした奇麗なタッパーにいれ、刺身が浸かる分量の醤油、適量のワサビを入れて密封して保管します

ホタテの醤油漬けだけでも冷蔵庫で2日は食べられると言っても、やっぱり心配だ!と言う方は漬けておいたホタテを焼くと、香ばしいホタテの醤油焼きになります

ホタテの刺身を日持ちさせる目的なら、醤油漬けがおすすめ。醤油漬けは生で保管するより安全であり、冷蔵保管は2日以内が目安です

その他、冷蔵保管の場合はアニサキスが刺身にいないかを念のため、チェックをしましょう

アニサキスとは菌ではなく寄生虫のため、醤油やワサビ、酢につけても死滅しないのが特徴です。アニサキスは『加熱する、冷凍する、物理的に切る』の3つしか対処方法がない寄生虫です

アニサキスは業務用冷凍庫:マイナス20以下、24時間以上で対策ができますが、家庭用の冷蔵庫の冷凍室は48時間以上を冷凍が必要です

海老やイカ・タコ以外のお刺身の冷凍保存は?何日くらい日持ちする?

さて、今回は海老やイカ・タコの海鮮や魚介類のお刺身が冷凍できるのか。スーパーで買ったお刺身は冷蔵庫で何日くらい日持ちするのか。海鮮具材の刺身の冷凍保存の仕方と日持ちする保存期間の目安を説明しました

海老やイカ・タコ以外の刺身の冷凍と冷蔵を知りたい方は、下記の早見表も参考にしてもらえると嬉しいです

| 刺身の種類 | 冷凍保存 | 備考 |

| マグロ | 1週間 | 柵ごと冷凍が正解 |

| トロ | 1週間 | – |

| サーモン | 1週間 | – |

| カツオ | 1週間 | – |

| ぶり、はまち | 2週間 | 柵ごと冷凍が正解 |

| 鯛 | 2週間 | – |

| ヒラメ | 2週間 | – |

| アジ | 不向き | 傷みやすい魚 |

| イワシ | 不向き | 傷みやすい魚 |

青魚のアジやイワシ、サンマの刺身は非常に傷みやすく、冷凍できない訳ではないですが『家庭では冷凍不向きな魚』です。買ってきたら残さずに、まっさきに優先して食べるべき魚になります

同じ魚なのになぜ?と思うかもしれませんが、たとえば、サンマの刺身は2000年頃まではスーパーで販売がされていませんでした。業者の冷凍技術が向上し、今では刺身で食べられる魚ですが、青魚は特殊な冷凍技術が必要なのが定説だった魚だと覚えておくと良いでしょう。